Der Weg zur Therapieentscheidung – auf diese Faktoren kommt es an

Manchmal ist es gar nicht so einfach, im Dschungel aus Behandlungsoptionen den Überblick zu behalten. Wie komme ich also zu einer Therapieentscheidung? Diese und weitere Fragen haben wir mit Dr. med. Frank Romanowski, Neurologe aus Barsinghausen bei Hannover, besprochen. Neben seiner ärztlichen Tätigkeit ist Dr. Romanowski Autor von Ratgebern und Sachbüchern sowie Mitverleger des Klassenbuch Verlages. Im Interview gibt er einen Überblick über MS-Therapien und erläutert, wie jeder die für sich am besten geeignete Behandlung finden kann.

Der Begriff Shared Decision Making ist in aller Munde – also die gemeinsame Therapieentscheidung von Arzt und Patient. Warum ist das so wichtig?

Shared Decision Making bedeutet das Prinzip einer gemeinsamen Entscheidungsfindung zwischen dem behandelnden Arzt und dem Patienten – hier in Bezug auf eine MS-Therapie. Arzt und Patient arbeiten dabei auf Augenhöhe zusammen und besprechen gemeinsam, welche Therapieoptionen infrage kommen und welche Vor- und Nachteile diese mit sich bringen können. Durch die Auseinandersetzung mit den jeweiligen Therapien erhält der Patient die Behandlung, die zu ihm passt – unter Berücksichtigung seiner persönlichen Wünsche und seiner individuellen Lebenssituation. Das erleichtert die Adhärenz, denn der Patient bekommt durch mehr Verständnis auch mehr Kontrolle über seine Therapie.

Hilfreiche Informationen bieten zudem Anlaufstellen wie DMSG, AMSEL, Selbsthilfegruppen oder Webseiten wie leben-mit-MS.de

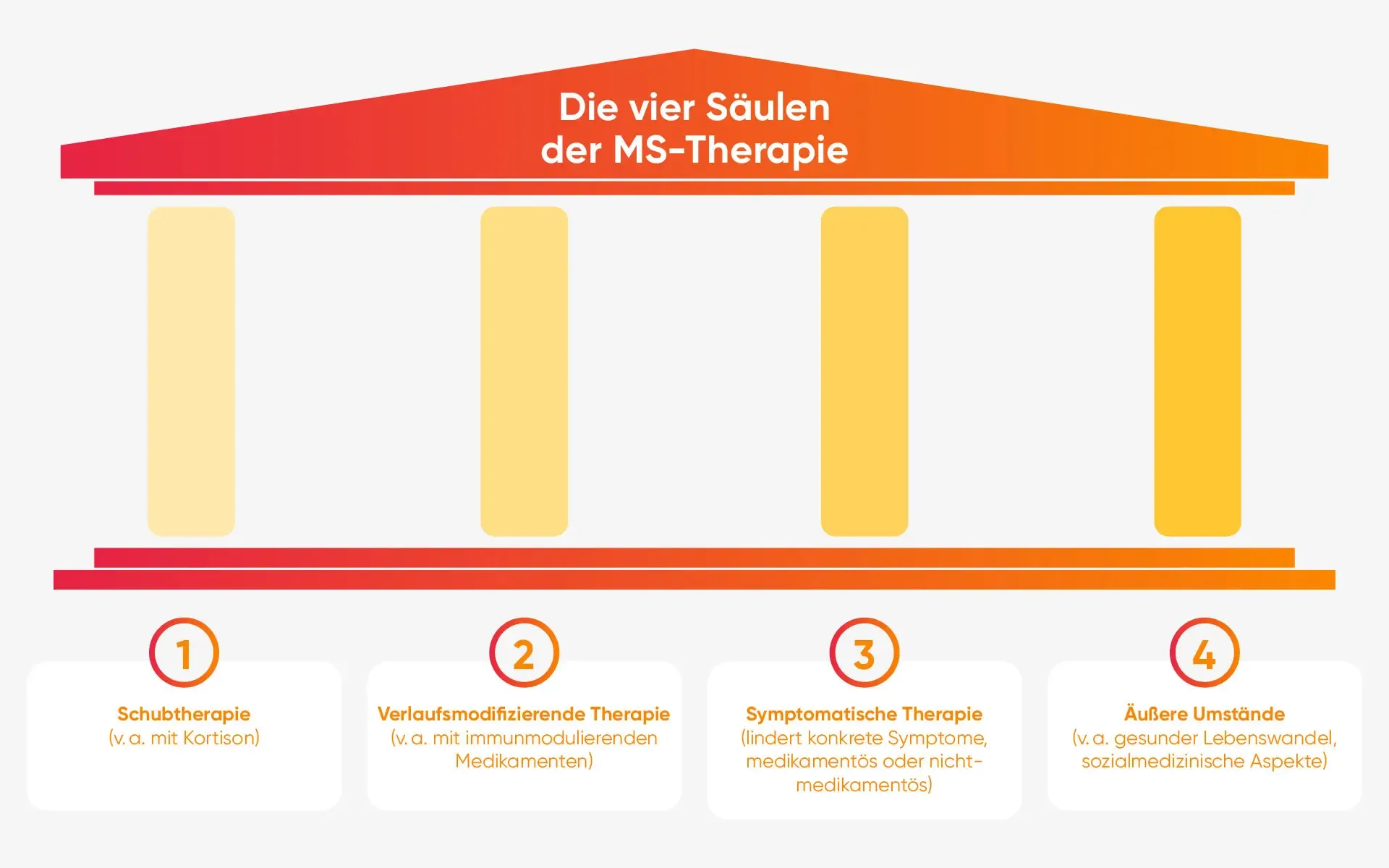

Säulen der MS-Therapie: ein Überblick

Welche Therapien gibt es?

Die erste Säule der Therapie kommt oft zu Beginn der Erkrankung beim ersten Schub zum Einsatz; die Schubtherapie erfolgt meist mit Kortison. Dieses wird dabei als Infusion verabreicht und je nach Art des Schubs in der Dosierung modifiziert. Zur Vorbeugung von Nebenwirkungen ist die Kombination mit weiteren Medikamenten möglich. Dazu zählen beispielsweise der Blutgerinnungshemmer Heparin zur Thromboseprophylaxe oder Protonenpumpenhemmer, um Magenbeschwerden zu verhindern.

Ist die Diagnose Multiple Sklerose erst einmal gestellt, versucht der Arzt zu unterscheiden, ob es sich um einen schubförmigen oder einen fortschreitenden Verlauf handelt. Für diese verschiedenen Formen stehen jeweils unterschiedliche Therapieoptionen zur Verfügung.

Das Ziel der zweiten Säule der MS-Therapie besteht darin, weitere Schübe und ein Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern oder zumindest zu reduzieren und so den langfristigen Krankheitsverlauf zu beeinflussen. Hierbei werden immunmodulierende Therapien eingesetzt, die die Zerstörung von Nervenstrukturen verhindern sollen.

Bei der Wahl des Medikamentes ist unter anderem zu berücksichtigen, welche Teile des Nervensystems betroffen sind und welche Art der Schädigung von Nervenzellen und der umgebenden Strukturen vorliegt. Mittlerweile ist eine Vielzahl verschiedener Medikamente in diesem Bereich verfügbar. Bei der Therapieentscheidung können deswegen auch die Patientenwünsche berücksichtigt werden, etwa in Hinblick auf die Darreichungsform (als Tabletten oder Infusionen oder Spritzen). Nicht zuletzt spielt auch die Lebenssituation der Patienten eine Rolle, beispielsweise dahingehend, ob ein Kinderwunsch besteht.

Neben der Behandlung der MS-Schübe mit Kortison und der vorbeugenden Immuntherapie gibt es eine dritte Therapiesäule: Dabei handelt es sich um die symptomatische, begleitende Therapie, zum Beispiel zur Behandlung von Spastik oder des Abgeschlagenheitssyndroms „Fatigue“. Auch hier gibt es mittlerweile zahlreiche Arzneimittel aus verschiedenen Wirkstoffklassen. Neben Medikamenten spielen hier auch physiotherapeutische Behandlungsmöglichkeiten wie Ergotherapie, psychische Betreuung und gegebenenfalls auch die Versorgung mit Hilfsmitteln eine Rolle.

Als vierte Säule ist die Schaffung günstiger Umstände zur Beeinflussung des Krankheitsverlaufes zu nennen. Dazu zählen eine gesunde Lebensführung, die Vermeidung von Belastungen, z. B. am Arbeitsplatz, aber auch die Gabe von Vitaminen.

Auch sozialmedizinische Aspekte, wie ein Behindertenausweis oder Pflege-Einstufungen, können hier zum Tragen kommen.

Welche Unterschiede gibt es bei den Verlaufstherapien?

Aus meiner praktischen Erfahrung und nach Untersuchungen, die wir im Neuro Netz für Norddeutschland (NNN) durchgeführt haben, ist die Darreichungsform das für den Patienten wichtigste Kriterium für die Auswahl eines Präparats. Dies hat auch einen erheblichen Einfluss auf die Adhärenz.

Bei Tabletten reicht das Spektrum mittlerweile von täglicher Einnahme bis hin zu Therapien mit langer Wirkzeit, bei denen die Medikamente nur über einen bestimmten Zeitraum und auch nur wenige Male eingenommen werden. Spritzen können meist selbst, in wöchentlichen oder monatlichen Abständen, verabreicht werden. Darüber hinaus gibt es Infusionstherapien.

Für den Arzt spielen andere Kriterien eine Rolle. Nach Ausschluss bestimmter Präparate, z. B. wegen Kontraindikationen, sind das Krankheitsstadium und die Behandlungsgeschichte relevante Faktoren. Die Entscheidung hängt davon ab, ob es sich um die Erstlinien-Therapie oder um eine Folgetherapie, zum Beispiel um eine MS-Eskalationstherapie handelt. Zudem stellt die Produktsicherheit ein entscheidendes Kriterium dar und ist oft ausschlaggebend für die Entscheidung der Erstlinien-Therapie. Wirkungsspektren und Wirksamkeit haben oft erst in Folgetherapien einen höheren Stellenwert.

Von Kontraindikation bei MS bis zu persönlichen Präferenzen: Diese Aspekte beeinflussen die Therapieentscheidung

Welche Faktoren spielen bei der Therapieentscheidung eine Rolle?

Die vielfältigen Einflussfaktoren für die Therapieentscheidungen lassen sich in folgende Bereiche zusammenfassen:

- Krankheitsverlauf

- Krankheitsstadium

- Nebenwirkungsspektrum des Präparates

- Kontraindikation bei MS

- Lebenssituation der Patienten

- Wunsch des Patienten nach Verabreichungsform

- wissenschaftliche Erkenntnisse

Nach diesen Abwägungen und einem Überblick über die MS-Therapien kann der Arzt infrage kommende Präparate vorschlagen. Bestenfalls kann der Patient daraus ein Präparat wählen, das für ihn praktisch und gut verträglich ist.

Wie gehe ich mit einem Schub unter einer laufenden Therapie um?

Unsere Patienten kennen das, plötzlich kribbelt es und es fühlt sich anders als sonst an – gerade zu Beginn der Therapie kann das verunsichern. Die Symptome eines Schubes können in der Intensität und Ausprägung unterschiedlich sein: Einige leiden unter Seh-, Sprech- und Gangstörungen, andere unter Müdigkeit und Antriebsschwäche. Stellt der behandelnde Arzt einen Schub fest, wird dieser in den meisten Fällen mit einer dreitägigen Kortison-Stoßtherapie als Infusion behandelt, um die Entzündungen zu stoppen und die Symptome zu lindern.

Welche Gründe gibt es, die Therapie zu wechseln?

Nach den Erfahrungen der Praxen in unserem Netzwerk kommt es bei mehr als der Hälfte der Patienten während der ersten Jahre zu einem Therapiewechsel. Da die MS-Behandlung als langfristige Therapie angelegt ist, können im Zeitverlauf noch weitere Wechsel folgen.

Dafür gibt es zwei Hauptgründe: Entweder kommt es zu einem nicht ausreichenden Ansprechen oder der Patient möchte die Therapie nicht fortführen – etwa aufgrund von Nebenwirkungen oder weil die Art der Verabreichung nicht mehr gewünscht ist.

Bei der Vielzahl der Präparate, die mittlerweile zur Verfügung stehen, ist eine Therapieoptimierung eigentlich immer möglich.

„Die Fortführung der MS-Therapie ist nach heutigem Wissensstand immer sinnvoll“

Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse und Erfahrungswerte gibt es darüber, Therapien zu pausieren oder niedriger zu dosieren?

Wissenschaftliche Erkenntnisse zur Modifizierung spielen bei der MS-Eskalationstherapie, z. B. bei Schubhäufung unter Therapie, eine wichtige Rolle. Beim Wechsel entscheidet man sich dann für eine Behandlung mit einem anderen Wirkmechanismus um so wieder eine optimale Schubprophylaxe zu erreichen.

Es gibt kaum Studien dazu, was nach einem Abbruch von gut funktionierenden Therapien passiert. Nach klinischer Erfahrung kommt es aber oft dazu, dass Patienten aus verschiedenen persönlichen Gründen die Therapie beenden. Dazu können wir uns innerhalb unseres Netzwerkes austauschen. Dabei lässt sich feststellen: Das Abbrechen einer immunmodulatorischen Therapie in jüngeren Lebensjahren führt meist dazu, dass wieder Schübe mit einer Frequenz wie vor der Behandlung auftreten. Auch das Risiko einer Krankheitsprogression ist gegeben und erscheint, zumindest bei den Präparaten der ersten Generation, nicht geringer als zuvor.

Vertretbar ist der Wunsch des Therapieabbruchs oder einer Pause aus persönlichen Gründen eher, wenn der behandelnde Arzt den Patienten dabei begleitet. Beim Auftreten eines Schubs kann dann schnell eine Kortisontherapie eingeleitet werden, um schwere Folgen abzufangen und das Risiko bleibender Schäden zu minimieren. Grundsätzlich lässt sich jedoch sagen: Die Fortführung der Therapie ist nach heutigem Wissensstand immer sinnvoll und verhindert ein rascheres Fortschreiten der Erkrankung sowie bleibende Behinderungen. Auch der Einfluss auf die Lebensqualität ist erheblich. Sollte trotzdem deeskaliert oder pausiert werden, ist besondere Wachsamkeit hinsichtlich eines neuerlichen Schubs angesagt und, wenn dieser Fall eintritt, ein entsprechendes rasches Handeln nötig.

Im Laufe des Lebens nimmt mit zunehmendem Alter das Schubrisiko grundsätzlich ab. Man kann also davon ausgehen, dass auch das aus Therapiepausen resultierende Schub- und Behinderungsrisiko geringer wird.

Was würden Sie sich für die Zukunft der MS-Forschung und -Behandlung wünschen?

Für die Zukunft bleibt der Wunsch nach reparierenden Medikamenten, nach einem besseren Verständnis der Krankheitsmechanismen und einer gezielteren Einsetzbarkeit der Präparate. Obwohl in den letzten Jahren schon sehr viel erreicht wurde, was sich vor allem in den deutlich milderen Verläufen unter Therapie mit Immunmodulatoren zeigt, bleibt noch einiges zu erforschen. Mittlerweise ist die MS zu einer recht gut beherrschbaren, chronischen Erkrankung geworden. Durch Forschung und Entwicklungen kommen fast jährlich neue Behandlungsoptionen dazu, und auch die vorhandenen können immer gezielter eingesetzt werden.

Herr Dr. Romanowski, vielen Dank für dieses Gespräch!

DE-NONNI-00649