MRT – Ein Fotoshooting unseres Inneren

Die Magnetresonanztomographie, kurz MRT, ist heutzutage das bildgebende Verfahren der Wahl, wenn es um die Untersuchungen unseres Nervensystems geht. Es hat die Bildgebung im Rahmen der MS grundlegend verändert und spielt im klinischen Alltag nicht nur in diesem Bereich eine zentrale Rolle.

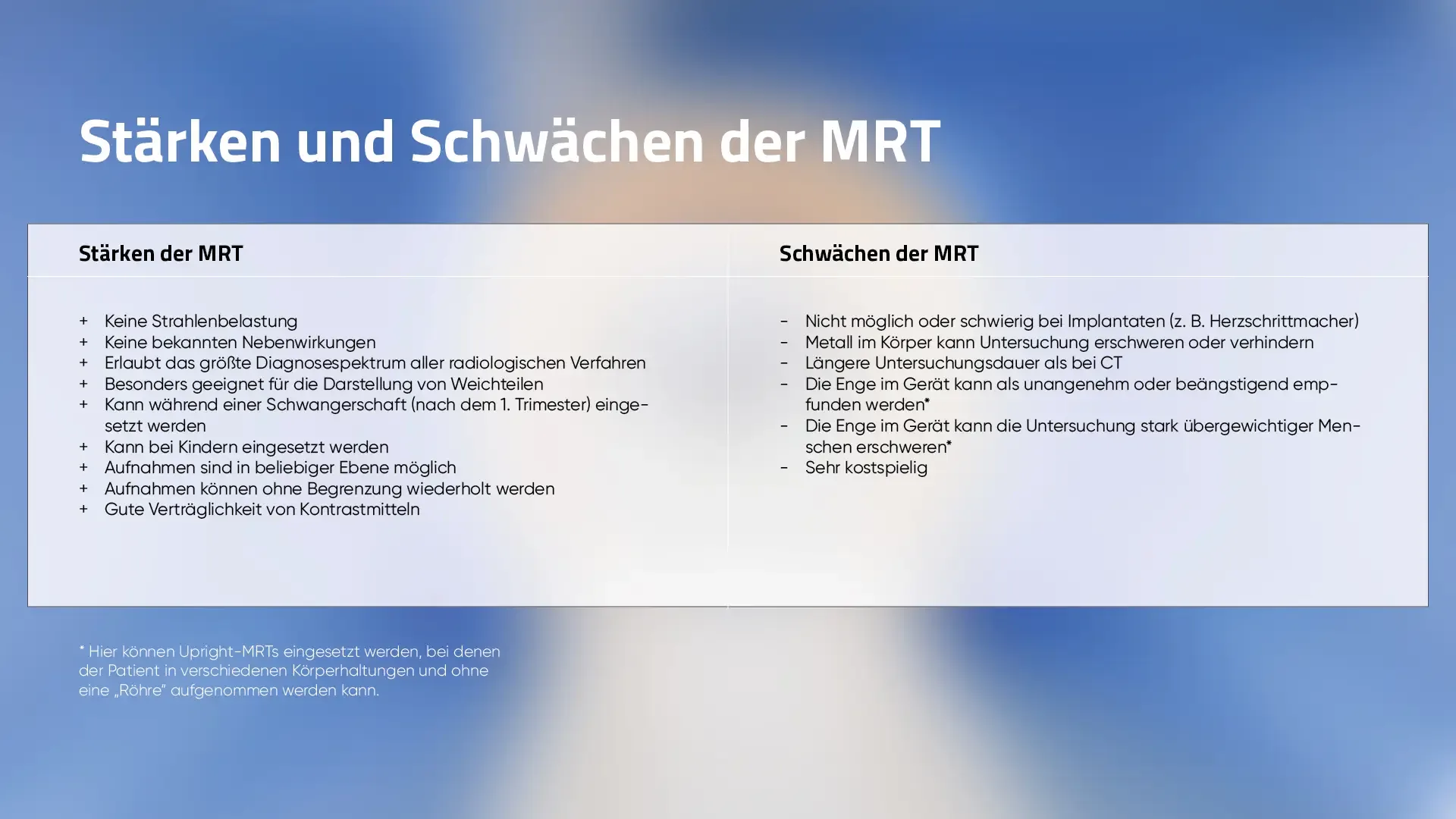

Das auch als Kernspintomographie bekannte Verfahren eignet sich besonders zur Darstellung von Weichteilgewebe wie z. B. Organe und das Nervensystem. Im Gegensatz zur Computertomographie (CT) wird bei diesem diagnostischen Verfahren keine Röntgenstrahlung eingesetzt. Stattdessen wird der menschliche Körper mit Hilfe eines starken Magnetfeldes Stück für Stück in äußerst detaillierten Schnittbildern dargestellt.

Den meisten MS-Betroffenen ist die MRT-Untersuchung bestens vertraut. Die ersten MRTs finden bereits vor der eigentlichen Diagnose statt, um die MS zu verifizieren. Danach geht es weiter mit dem Monitoring der Erkrankung selbst. Aber auch die MS-Therapie wird mit Hilfe von MRT beobachtet, nicht zuletzt hinsichtlich ihrer Effizienz und Verträglichkeit. Womit die MRT zum grundlegenden Repertoire von MS-Behandlern und zum „Alltag“ von Betroffenen geworden ist.

MRT – Wie funktioniert das?

Man glaubt es kaum, aber diese hochmoderne Technologie nahm bereits im 18. Jahrhundert ihren Anfang. Mit Jean-Baptiste Fourier und den ersten mathematischen Grundlagen für die Erstellung von MRT-Bildern. So weit wollen wir aber gar nicht zurückgehen. Denn die erste „wirkliche“ Entdeckung des Kernspin, auf dem die MRT beruht, fand nämlich erst 1946 durch Felix Bloch und Edward Purcell statt. Knapp 30 Jahre später stellte Raymond Damadian die klinische Relevanz der neuen Technik fest und ab da ging es in Riesenschritten voran, bis zur Entwicklung der „Röhren“, die wir heute kennen.

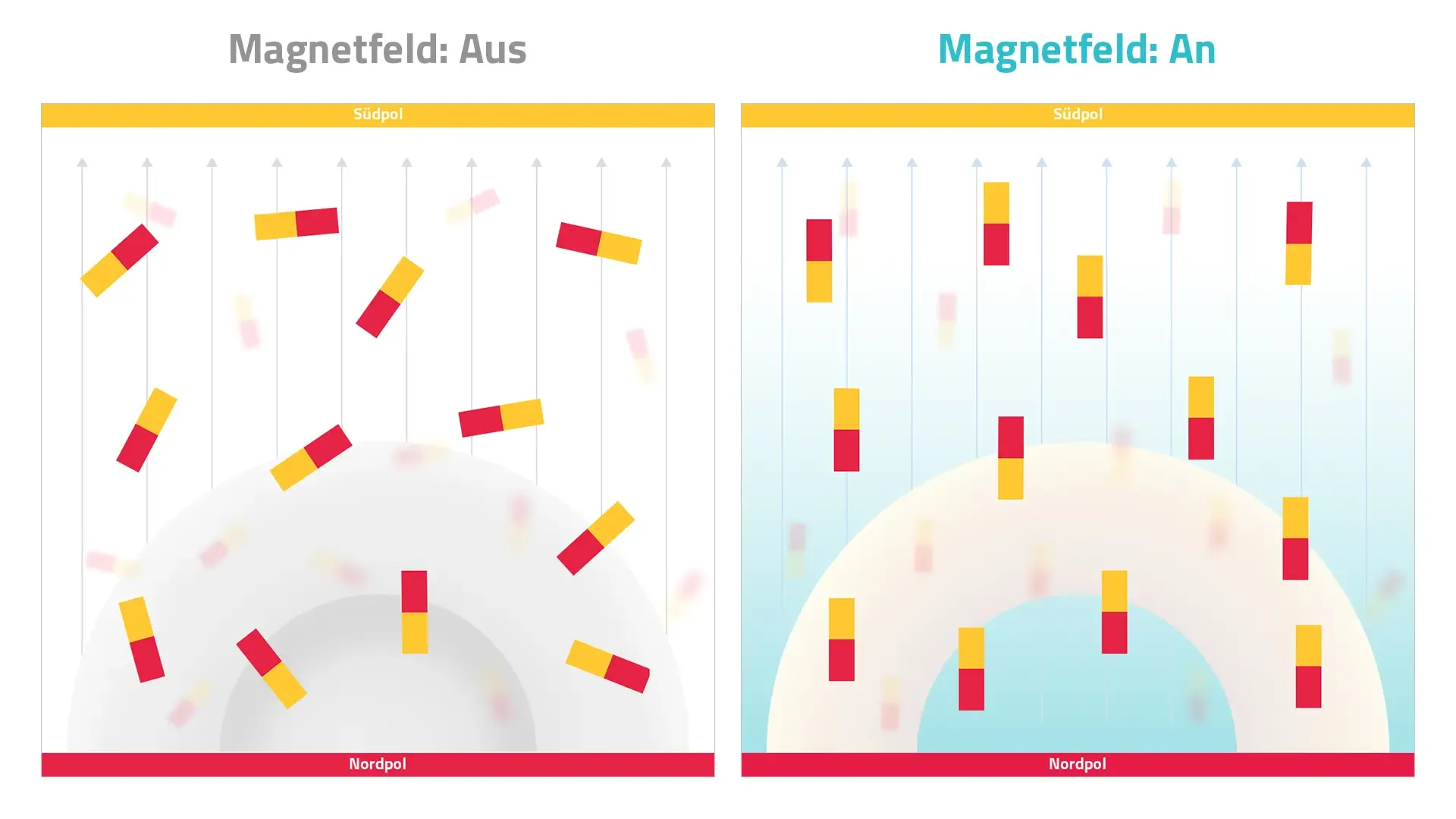

Um die Funktion der MRT zu verstehen, kann man sich Atome als kleine magnetische Kompassnadeln vorstellen. Im Normalfall sind diese kleinen Magnete kreuz und quer ausgerichtet. Legt man aber ein starkes magnetisches Feld, wie im MR-Tomographen, d. h. Geräten, die zur Durchführung einer MRT eingesetzt werden, an, dann richten sie sich entlang dieses Magnetfeldes aus. Dies spürt man nicht und es ist auch nicht schädlich, da die Atome nach der Entfernung des Magnetfeldes wieder in ihren Ursprungszustand zurückkehren.

Um diese magnetische Ausrichtung sichtbar zu machen, werden Radiowellen verwendet. Ähnlich wie beim Fledermausgehör sendet das Gerät Radiowellen aus, die von unterschiedlichen Körperstrukturen verschiedenartig reflektiert werden. Diese Reflektionen werden aufgefangen und als MRT-Bilder für unser Auge sichtbar gemacht. Auch dieser Vorgang ist für unseren Körper vollkommen ungefährlich.

Im letzten Schritt bleibt eigentlich nur noch die Frage, wie das Gerät es schafft, uns in handliche „Scheibchen“ zu unterteilen. Das passiert mittels des geschickten Einsatzes unterschiedlicher im Gerät verteilter Magnetspulen. So kann das Magnetfeld immer auf einen bestimmten Bereich konzentriert werden, wodurch sich einzelne Bereiche abgrenzen lassen. So wird Schritt für Schritt ein Bild nach dem anderen erzeugt. Diese Serie lässt sich am Schluss zu einem dreidimensionalen Gesamtbild zusammenfügen.

Bei den klassischen im Klinikalltag verwendeten MRT-Geräten werden in der Regel Wasserstoffatome gemessen. Die verschiedenen Gewebearten in unserem Körper verfügen über eine unterschiedliche Dichte an Wasserstoffatomen, wodurch sich die einzelnen Strukturen gut voneinander unterscheiden lassen.

Kleiner Wink zum „Angeben“ bei Deiner nächsten MRT-Untersuchung: Je höher der Wasserstoffgehalt in einer Gewebestruktur ist, desto heller leuchtet der Bereich auf den MRT-Bildern.

MRT-Untersuchung – Was erwartet mich?

Vor der Untersuchung

Zwei der wichtigsten Stichworte, die man vor jeder MRT-Untersuchung im Kopf haben sollte, sind: Metall und Implantate.

Das enorm starke Magnetfeld im Gerät kann metallische Gegenstände / Implantate kräftig erhitzen und Verbrennungen verursachen. Daher achte darauf, dass Du alle Schmuckgegenstände, Uhren und Piercings abnimmst. Auch metallhaltige Haargummis und BHs, Gürtel, Kleingeld, Schlüssel und ähnliches solltest Du vom MR-Tomographen fernhalten. Solche kleinen Gegenstände vergisst man in der Vorbereitung leider leicht, daher wird Dich Dein Team gerne vor jeder Untersuchung daran erinnern und in vielen Praxen wirst Du auch gebeten, Dich in zur Verfügung gestellte Kittel umzuziehen, ohne etwas Privates von Dir mit in den Raum zu nehmen.

Außerdem solltest Du für die Zeit der Untersuchung kein Make-Up tragen, da dieses eisenhaltige Farbpigmente enthalten kann. Besondere Vorsicht ist auch bei Permanent Make-Up und Tattoos geboten, da auch hier Farbpigmente eingesetzt werden könnten, die sich unangenehm erwärmen oder verlaufen können.

Es gibt aber auch Metall, das man nicht so leicht aus dem Körper entfernen kann. Dazu zählen Kupferverhütungsspiralen, mögliche Metallsplitter nach Verletzungen, Stents und andere Metallimplantate. Die meisten Implantate stellen für moderne MRT-Geräte kein Problem mehr dar. Ausnahmen umfassen u. a. Herzschrittmacher, Insulinpumpen, Innenohr- und Zahnimplantate.

Am besten sprichst Du darüber im Vorfeld mit Deinem Behandlungsteam, um alle Besonderheiten abzudecken.

Kontrastmittel

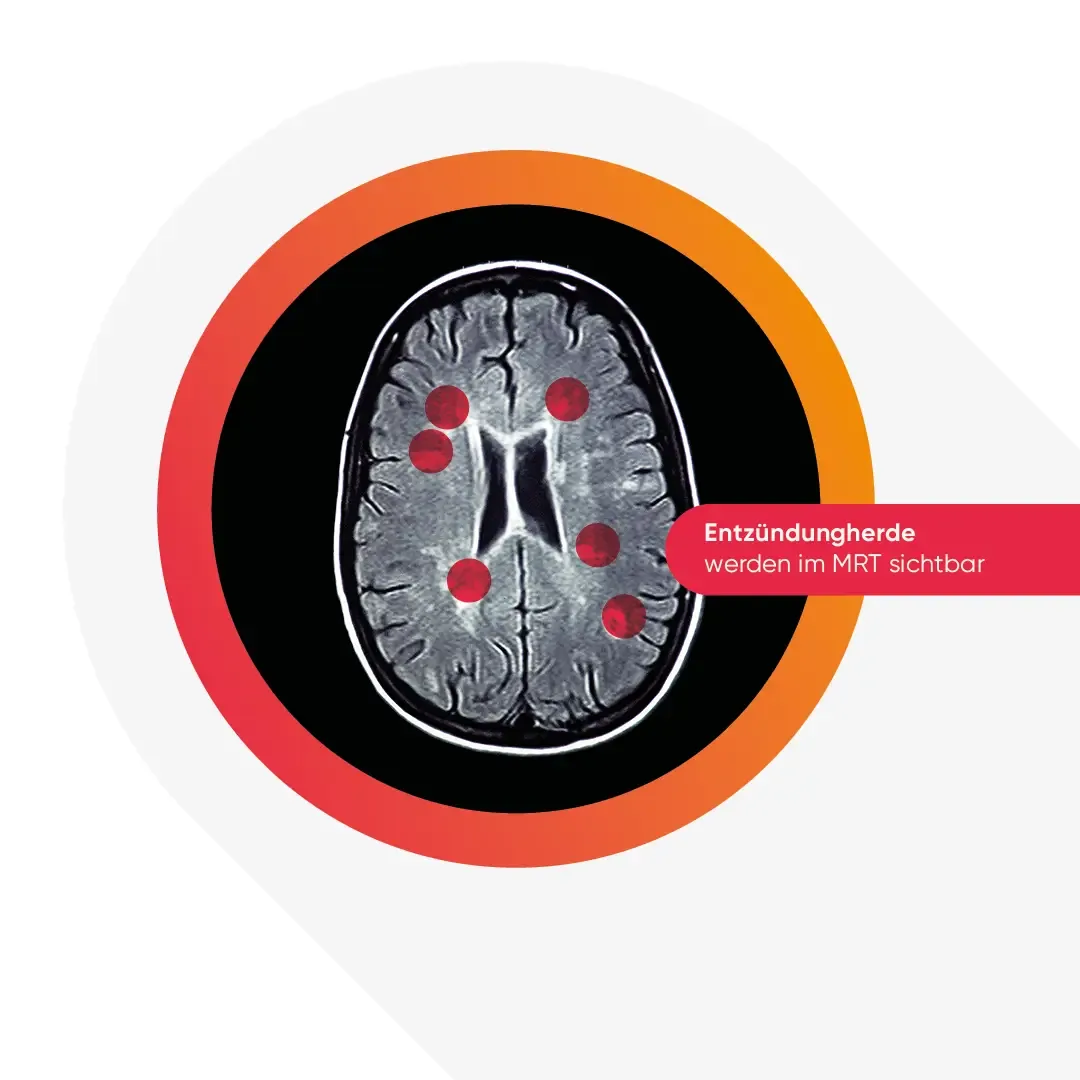

Bei bestimmten Untersuchungen, z. B. wenn Entzündungsherde oder Schäden in Blutgefäßen sichtbar gemacht werden sollen, kommen zur klareren Abgrenzung der Gewebe Kontrastmittel zum Einsatz.

Intravenöse Kontrastmittel werden über einen dünnen Katheter während der Untersuchung in eine Arm- oder Leistenvene gespritzt. Sie sind nicht radioaktiv und werden in der Regel gut vertragen. Bei intravenös verabreichten Kontrastmitteln handelt es sich häufig um Gadolinium-haltige Substanzen. Gadolinium ist ein Schwermetall, das aufgrund seiner Eigenschaften im MRT stark leuchtet und sich somit gut eignet, um „krankhafte“ Veränderungen im Körper aufzuzeigen. 2017 wurde jedoch aufgrund neuer Forschungsergebnisse der Einsatz solcher Substanzen durch einen Beschluss des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) eingeschränkt. Anhand einer neuen internationalen Leitlinie wird daher empfohlen, die wiederholte Gabe Gadolinium-haltiger Kontrastmittel bei fehlender klinischer Konsequenz zu vermeiden und Kontroll-MRTs ohne Kontrastmittel durchzuführen.

Zusätzlich stehen noch orale bzw. rektale Kontrastmittel zur Verfügung. Diese sind insbesondere zur Untersuchung des Magen-Darm-Traktes geeignet und können Bariumsulfat, Eisenoxide, Manganverbindungen oder jodhaltige, wasserlösliche Substanzen umfassen. Bariumsulfat kann nicht vom Körper aufgenommen werden, stattdessen legt es sich wie eine Art „Schleier“ auf die Schleimhaut des Magen-Darm-Traktes. Gleichzeitig wird ein Luftstrom verwendet, um den betreffenden Bereich zu „entfalten“ und für die Aufnahme zu dehnen.

In der Regel sind alle Kontrastmittel gut verträglich und werden vom Körper rückstandslos ausgeschieden. Dennoch kann es in seltenen Fällen zu leichten Nebenwirkungen, wie Übelkeit, Kopfschmerzen oder Hitze- bzw. Kältegefühlen, kommen. Über alle möglichen Nebenwirkungen des angedachten Kontrastmittels wirst Du vor der Durchführung der MRT-Untersuchung ausführlich aufgeklärt. Denn es gibt auch Kontraindikationen, bei denen der Einsatz bestimmter Kontrastmittel bedenklich sein könnte. Das ist z. B. bei Menschen mit Nierenerkrankungen der Fall. Informiere daher am besten Dein Behandlungsteam regelmäßig über gesundheitliche Veränderungen. Dein Team vor Ort hilft Dir auch gerne weiter, wenn Du Dich näher über die bei Dir angewendeten Kontrastmittel informieren möchtest.

Während der Untersuchung

In der Regel dauert eine MRT-Untersuchung zwischen 20–45 Minuten. Bei einer klassischen MRT liegst Du während dieser Zeit auf dem Rücken. Beim sogenannten Upright-MRT können Patienten aber in verschiedenen Körperhaltungen und zum Teil auch mit Ablenkung, z. B. über einen Monitor, aufgenommen werden. Das ist besonders für Menschen mit Klaustrophobie und starkem Übergewicht relevant.

In jedem Fall ist es essenziell, dass Du Dich während der Untersuchung so wenig wie möglich bewegst, denn jede Bewegung erzeugt Unschärfen in der nachher vorliegenden Darstellung. Je nach zu untersuchender Region kann es passieren, dass Du gebeten wirst, für kurze Zeit den Atem anzuhalten oder Deine Arme und Beine in bestimmter Weise zu positionieren.

Während der Untersuchung kommt es zu lauten Klopfgeräuschen, die manche Patienten als störend empfinden. Diese sind jedoch ganz normal und werden durch die schnell wechselnden Magnetfelder verursacht. In der Regel wird Dir für die Dauer der Untersuchung ein Gehörschutz zur Verfügung gestellt. Du kannst aber auch eigene Ohrstöpsel mitbringen. Wichtig ist, dass Du bei Deinem privaten Gehörschutz darauf achtest, dass dieser kein Metall enthält. Am besten besprichst Du die Eignung Deines Gehörschutzes vor der Untersuchung mit dem medizinischen Personal vor Ort.

Der Kernpunkt – die MRT-Untersuchung bei MS

Aus der Diagnostik und dem Monitoring der MS ist die MRT heutzutage nicht mehr wegzudenken. Bei mehr als 70 % der Patienten kann mit Hilfe der MRT die MS bereits im Frühstadium erkannt werden. Dadurch ist das Verfahren unerlässlich für eine frühestmögliche Diagnose.

Für eine gesicherte MS-Diagnose reichen MRT-Bilder allein jedoch nicht aus. Zeitgleich müssen noch weitere Kriterien erfüllt sein. Welche Kriterien das genau sind und welche Untersuchungen noch durchgeführt werden, erfährst Du hier.

Im Großen und Ganzen eignet sich die MRT sehr gut dazu, Entzündungsherde im Gehirn und Rückenmark aufzuspüren und sie auch im räumlichen und zeitlichen Verlauf sichtbar zu machen. Die Bildgebung erlaubt es auch, dass „alte“ Entzündungsherde von „neuen“ unterschieden werden können und die Krankheitsaktivität unabhängig von Symptomen beobachtet wird. So erlaubt die MRT bei kontinuierlichem Einsatz auch eine symptomunabhängige Therapiekontrolle, mit der bei Bedarf auf Veränderungen schnell reagiert werden kann.

Bei einem Verdacht auf MS können u. a. folgende MRT-Verfahren eingesetzt werden:

• Kraniale MRT (cMRT): Dabei werden vor allem das Gehirn, aber auch knöcherne Anteile, Gefäße und die übrigen Weichteile im Inneren des Schädels untersucht.

• Spinale MRT: Untersuchung der knöchernen Oberflächen und Weichteilstrukturen der Wirbelsäule. Je nach Bedarf werden meist abschnittweise die Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule oder die Lendenwirbelsäule als Schnittbilder in mehreren Ebenen erfasst.

Ein typischer MS-Befund zeigt charakteristische durch die MS verursachte Veränderungen. Diese liegen typischerweise periventrikulär (um die Hirnventrikel herum) oder juxtakortikal (neben der Hirnrinde). Grundsätzlich können sich Entzündungsherde auch an anderen Stellen des Zentralen Nervensystems (ZNS) befinden. MS-typische Läsionen sind im ZNS in den meisten Fällen in der Nähe von Blutgefäßen lokalisiert. Dies kann anhand der aktuell bekannten MS-Entzündungsprozesse erklärt werden.

Abschließend möchten wir Dir noch etwas Praktisches mit auf die Hand geben. Damit Du ganz einfach Dein Wissen im MS- und MRT-Dschungel erweitern kannst, findest Du nachfolgend unser kleines MRT-MS-Lexikon. Darin erklären wir Dir übersichtlich und auf einen Blick die wichtigsten MRT-Begriffe in Zusammenhang mit der MS.

Dein MRT-MS-Lexikon

|

Black Hole |

Mit Nervenwasser gefüllte Bereiche, in denen sich das Gehirngewebe komplett zurückgebildet hat, was bedeutet, dass an diesen Stellen kein Gehirngewebe mehr vorhanden ist. Im MRT erscheinen diese Bereiche schwarz. |

|---|---|

|

Diffusions-Tensor-Bildgebung (DTI) |

Auch bekannt als Diffusionsgewichtete Magnetresonanztomographie. MRT wird hierbei eingesetzt, um die Diffusionsbewegungen von Wassermolekülen zu messen und darzustellen. Diffusion bezeichnet einen physikalischen Prozess, bei dem sich ein Stoff, in diesem Fall die Wassermoleküle, von einer höheren Konzentrationsdichte zu einer niedrigeren Konzentrationsdichte bewegt. Die Messung dieser Bewegung ermöglicht eine mikrostrukturelle dreidimensionale Darstellung der Zusammensetzung von verschiedenen Gewebearten. Zum Beispiel können dadurch einzelne Nervenfaserbahnen im Gehirn ohne die Anwendung von Kontrastmitteln oder den Einsatz radioaktiver Substanzen sichtbar gemacht werden. |

|

Dissemination, räumliche |

Die Ausbreitung bzw. das Auftreten von entzündlich-entmarkenden Entzündungsherden an mehr als einem Ort. |

|

Dissemination, zeitliche |

Die Ausbreitung bzw. das Auftreten von entzündlich-entmarkenden Entzündungsherden zu mehreren Zeitpunkten. |

|

Entmarkung |

Anderer Begriff für Demyelinisierung, d. h. die Zerstörung der Myelinscheide von Neuronen. |

|

Hirnatrophie |

Alters- oder krankheitsbedingter Schwund von Hirngewebe. Bei einem entsprechend großen Verlust führt dieser zu kognitiven und neurologischen Ausfällen. |

|

Hirnsubstanz, grau |

Beschreibt die Teile des ZNS, die sich hauptsächlich aus Neuronen (Nervenzellen) und ihren Perikarya (Zellkörpern) zusammensetzen. |

|

Hirnsubstanz, weiß |

Beschreibt die Teile des ZNS, die sich hauptsächlich aus Neuronen (Nervenzellen) und ihren Axonen (Nervenfortsätzen) zusammensetzen. Aufgrund der Myelinisierung erscheinen diese Regionen weiß. |

|

Läsion |

Läsion ist der medizinische Fachbegriff für „Verletzung“, die in Folge eines physikalischen Traumas oder einer Erkrankung entstehen kann. In Zusammenhang mit MS bezeichnet er die Schädigungen im ZNS, die durch MS-basierte Entzündungen herbeigeführt wurden. |

|

Liquor |

Beim Liquor handelt es sich um eine in unserem zentralen Nervensystem vorkommende Körperflüssigkeit. Sie wird in spezialisierten Hirnventrikeln gebildet und ist wasserklar. Die Funktionen dieser Körperflüssigkeit umfassen u. a. den Austausch von Stoffen zwischen Nervenzellen als Bewegungsmedium für Immunzellen und den physischen Schutz des Gehirns, z. B. gegen Stoßeinwirkungen.

Im Normalfall finden sich im Liquor nur wenige Proteine und Zellen. Abweichungen von diesem Normalzustand, z. B. durch eine erhöhte Leukozytenzahl im Liquor, können im Rahmen neurologischer Untersuchungen auf Entzündungen und andere klinisch relevante Prozesse hinweisen. |

|

Magnetisierungstransfer |

Erlaubt die Sichtbarmachung spezifischer Strukturen, z. B. von Myelin. Myelin kann im MRT nicht direkt sichtbar gemacht werden, daher werden weiterführende Verfahren wie der Magnetisierungstransfer eingesetzt. Dabei werden die magnetischen Wechselwirkungen zwischen detektierbaren Wasserstoffkernen in freiem Wasser und den Wasserstoffkernen im Myelin gemessen und diese Daten zur Bildgebung angewendet. |

|

Myelin-Fraction-Imaging |

Eine alternative Möglichkeit, Myelin in einem bildgebenden Verfahren sichtbar zu machen, welches ebenfalls auf physikalischen Wechselwirkungen zwischen Wassermolekülen und Myelin basiert. |

|

Nervenwasser |

Hirn- oder Rückenmarkflüssigkeit oder auch Liquor. Sie umgibt das Gehirn und Rückenmark und schützt es vor Erschütterungen. |

|

Progredient |

Anderer Begriff für fortschreitend. |

|

Progressive multifokale Leukoenzephalopathie (PML) |

Eine durch ein Virus verursachte Erkrankung des ZNS. Sie kommt fast ausschließlich bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem vor und äußert sich in MS-ähnlichen motorischen (die Bewegung betreffend) und sensorischen (die Wahrnehmung betreffend) Symptomen. |

|

Sagittal |

Adjektiv, das eine Körperausrichtung beschreibt: „Von vorne nach hinten.“ |

|

Spinal |

Adjektiv, das einen Zusammenhang mit dem Rückenmark beschreibt: „Das Rückenmark betreffend.“ |

|

T1-gewichtet |

T1-gewichtete Kontrastdarstellungen werden mit einer Repetitionszeit (der Zeit zwischen zwei Anregungspulsen) von 340 ms und einer Echozeit (Zeitintervall zwischen der Anregung und der Messung eines MRT-Signals) von 13 ms aufgenommen.

Mit Hilfe dieser MRT-Einstellungen lassen sich fettreiche Gewebe, z. B. Knochenmark, besonders gut darstellen. Auf den MRT-Bildern sind T1-Läsionen als dunkle (graue) Flecken zu sehen. Diese Regionen werden als hypointens bezeichnet, d. h. sie senden weniger Signale aus als ihre Umgebung. Der Großteil der Hypointensitäten geht mit der Zeit zurück, während ein kleiner Teil sich zu Black Holes entwickeln kann. So können bleibende Gewebeschäden sichtbar gemacht werden. |

|

T2-gewichtet |

Als T2-gewichtet werden Kontrastdarstellungen beim MRT bezeichnet, wenn diese mit einer Repetitionszeit (der Zeit zwischen zwei Anregungspulsen) von >2.000 ms und einer Echozeit (Zeitintervall zwischen der Anregung und der Messung eines MRT-Signals) von 80–150 ms entstehen.

Diese Parameter eignen sich besonders gut zur Visualisierung von flüssigkeitsgefüllten Körperstrukturen, z. B. Liquorräumen. Diese Regionen erscheinen auf MRT-Bildern weiß. Durch T2-gewichtete Sequenzen können bestehende Läsionen am besten entdeckt werden. |

|

Tomographie |

Der Begriff umfasst verschiedene bildgebende Verfahren, die eine Erfassung der räumlichen Struktur eines Objektes bzw. Körpers ermöglichen. In den meisten Fällen geschieht das durch die Erstellung einer Serie paralleler Querschnittsbilder.

Die dafür eingesetzten Geräte werden als Tomographen bezeichnet. Mit ihrer Hilfe können volumetrische und tiefenaufgelöste Informationen bzw. Eigenschaften des untersuchten Objektes sichtbar gemacht werden. |

|

Transversal |

Adjektiv, das eine Körperausrichtung beschreibt: „Quer zur vertikalen Körperachse (vom Kopf zu den Füßen) gelegen.“ |

|

Vaskulär |

Adjektiv, das einen Zusammenhang mit den Blutgefäßen beschreibt: „Die Blutgefäße betreffend.“ |

|

Zerebral |

Adjektiv, das einen Zusammenhang mit dem Gehirn beschreibt: „Das Gehirn betreffend.“ |

Weitere Informationen zum Thema MRT aus Arzt- und Patientensicht erwarten Dich in unseren kommenden Interview-Artikeln mit Prof. Wattjes und Kim.

Haben wir noch etwas vergessen oder gibt es noch Themen, zu denen Du gerne mehr wissen willst? Dann kontaktiere uns unbedingt, z. B. über Facebook und Instagram. Wir freuen uns auf Dich.

DE-NONNI-00491, Stand 06/23